On peut tracer un parallèle entre l’alchimiste enfermé dans son laboratoire et l’artiste peintre dans son atelier. L’un comme l’autre se plongent dans un processus qui dépasse la simple manipulation de matières ou de pigments. Les deux cherchent à faire émerger, à travers une pratique patiente, souvent solitaire, une forme de vérité cachée. Le peintre, devant sa toile, travaille ses idées comme l’alchimiste ses métaux : il fait passer une intuition brute par le feu de la créativité, il distille, superpose, transforme. L’harmonie et l’équilibre qu’il recherche ne se trouvent pas seulement dans la composition visible, mais dans un état intérieur qu’il tente d’atteindre et de transmettre.

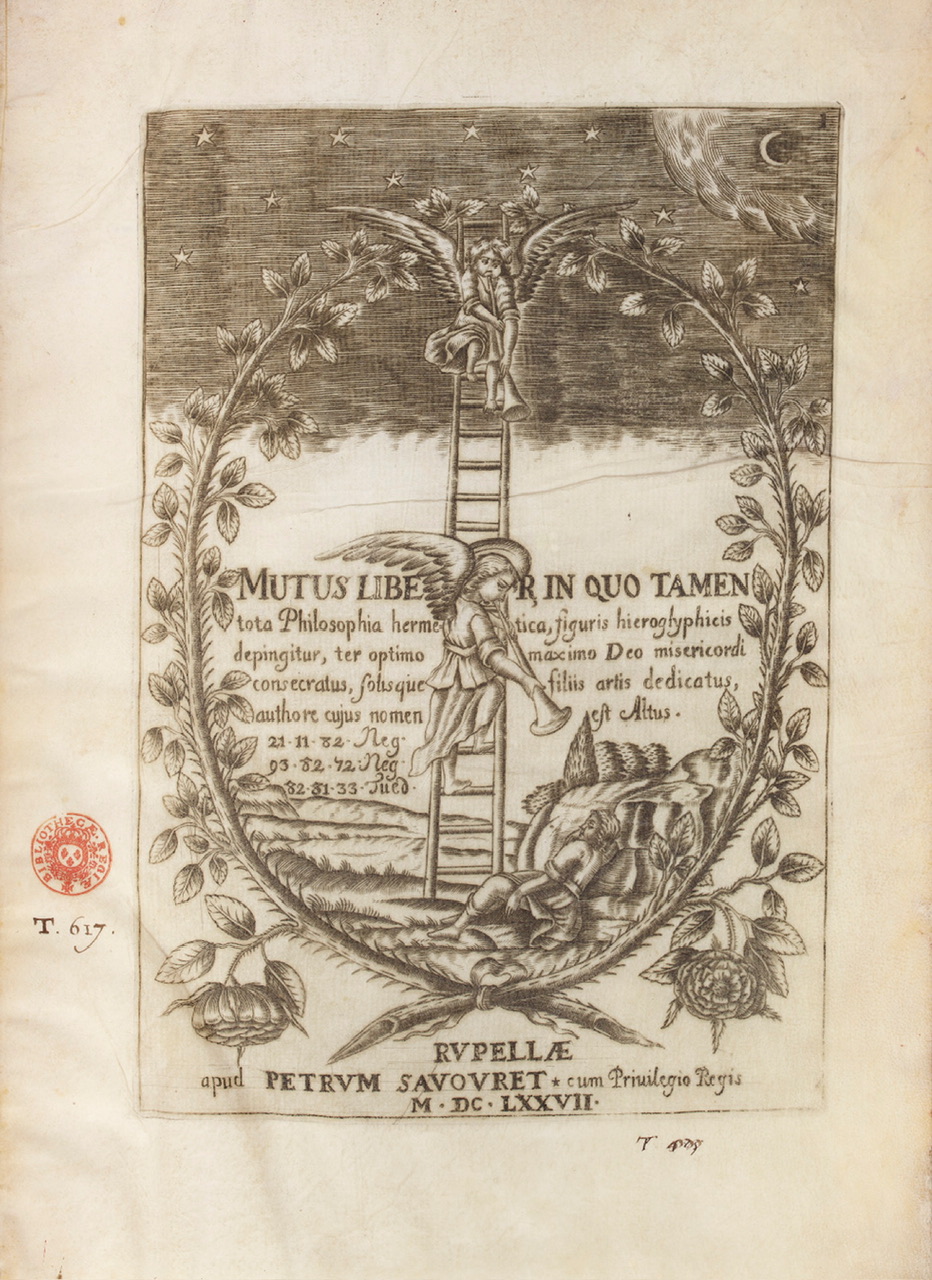

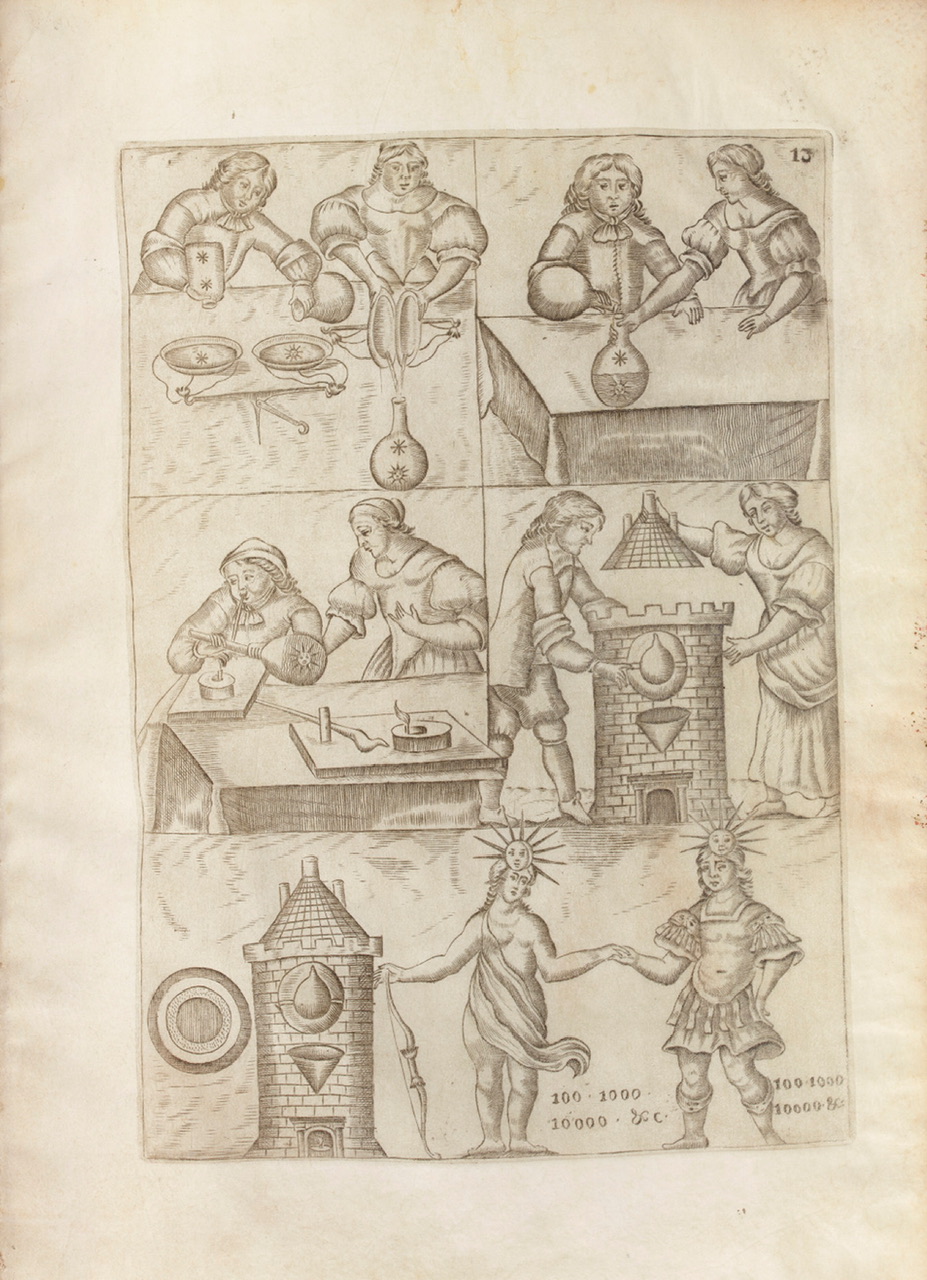

En 1677 paraît le Mutus Liber, un ouvrage mystérieux composé d’images gravées qui prétend révéler, sans un mot, la marche à suivre pour l’accomplissement du Grand Œuvre et l’obtention de la pierre philosophale. Ce livre, qui fascina de nombreux érudits, dont le psychanalyste Carl Gustav Jung. Dans Psychologie et alchimie, il s’appuie d’ailleurs sur ce texte fondateur pour montrer que l’alchimie n’est pas seulement une quête matérielle, mais bien une recherche spirituelle, une tentative de transformer l’âme en trouvant un équilibre intérieur. La pierre philosophale est une métaphore de cette harmonie à laquelle aspire l’être humain.

L’œuvre achevée de l’artiste, comme la pierre philosophale, ne se limite pas à sa matérialité. Elle devient porteuse de quelque chose d’unique et de transcendant. Elle devient un langage universel que chacun peut lire à des niveaux différents. Une peinture peut se contempler au premier degré, comme une représentation immédiate, mais elle porte en elle des strates plus profondes, un répertoire d’images mentales et symboliques qui renvoient à l’expérience intime de l’artiste. De la même manière que le Mutus Liber se lit et se comprend à travers plusieurs niveaux d’interprétation, l’œuvre picturale n’a jamais un seul sens, un seul niveau de lecture.

Ce cheminement rejoint aussi l’attrait que l’artiste a pour l’étymologie. Comprendre un mot en remontant à sa racine, c’est percer une vérité originelle, dévoiler une explication enfouie. La peinture, pour l’artiste habité par cette démarche, est de la même nature. Elle est une source, une genèse. Elle porte en elle son sens caché. Chaque toile, au-delà du sujet représenté, renvoie à une origine plus profonde, à une quête de sens véritable.

Connaître l’artiste, c’est comprendre son œuvre. Derrière chaque choix de couleur, chaque forme ou chaque silence pictural, se cache un monde intérieur en perpétuelle transformation. Carl Gustav Jung écrivait que l’alchimie était une tentative de représenter les processus inconscients de l’âme. L’artiste, lui aussi, donne forme à ce qui était invisible et informe. Son atelier devient le lieu où s’opère une transmutation : une idée, une émotion, une image intérieure se cristallisent dans la matière peinte, acquièrent une densité, révélant à celui qui regarde l’oeuvre l’univers intimiste de l’artiste.

Ainsi, la peinture rejoint l’alchimie : elle n’est pas seulement une pratique esthétique, mais une quête quasi spirituelle. L’artiste, tel l’alchimiste, s’emploie à transformer l’obscurité en lumière, le chaos en ordre, l’invisible en visible. Dans cette quête silencieuse se trouve peut-être, encore aujourd’hui, la véritable pierre philosophale.