Le genre en lui-même existe depuis fort longtemps. Les premières formes d’art à travers le monde représentent peu de choses que l’on pourrait qualifier de paysage, bien que des lignes de fond et parfois des indications de montagnes, d’arbres ou d’autres éléments naturels y soient présentes. Les premiers « paysages purs », sans figures humaines, sont des fresques de l’art minoen datant d’environ 1500 av. J.-C. On en retrouve dans toutes les traditions: Grèce Antique, Rome Antique, Égypte Ancienne, etc. Qu’il soit sous la forme de fresque, de mosaïque ou de simple paysage de fond, le paysage est omniprésent dans l’art à travers le monde.

En Occident, pratiquement tous les grands peintres s’y sont adonnés à un moment ou à un autre de leur carrière. Un contraste majeur entre la peinture de paysage en Occident et en Orient réside dans le fait que, si, en Occident, jusqu’au XIXe siècle, elle occupait une place peu importante dans la hiérarchie des genres, en Asie, particulièrement en Chine, la peinture chinoise classique à l’encre représentant l’eau et les montagnes était traditionnellement la forme d’art visuel la plus prestigieuse. En Chine et au Japon, les théories esthétiques accordaient le plus haut statut aux œuvres considérées comme exigeant le plus d’imagination de la part de l’artiste. En Occident, il s’agissait de peinture d’histoire, mais en Asie, c’était le paysage imaginaire, dont les praticiens célèbres étaient, du moins en théorie, des lettrés amateurs, dont plusieurs empereurs de Chine et du Japon. Ils étaient souvent aussi des poètes dont les vers et les images s’illustraient mutuellement. Cependant, en Occident, la peinture d’histoire a fini par exiger une vaste expérience en matière de paysage, lorsque cela était approprié, de sorte que la théorie n’a pas entièrement joué contre le développement de la peinture de paysage – pendant plusieurs siècles, les paysages ont été régulièrement promus au statut de peinture d’histoire par l’ajout de petites figures pour créer une scène narrative, généralement religieuse ou mythologique. L’histoire du paysage dans la peinture occidentale a évolué au fil du temps. Le paysage est devenu un genre à part entière.

Plus près de nous, il y a eu l’Hudson River School qui a été un mouvement artistique informel né aux États-Unis au XIXe siècle, lancé par un groupe de peintres du paysage influencés par le romantisme et fascinés par la nature et les grands espaces américains.

Le paysage canadien dans l’art

L’art du paysage a une histoire complexe et continue en Amérique du Nord. La jeune histoire du Canada a aussi ses peintres paysagers. La peinture canadienne affiche une histoire récente car la constitution du Canada date de 1867 et les peintres antérieurs à cette date sont soit anglais, soit français des colonies britanniques (à partir de 1763). Des figures importantes comme Homer Watson (connu dès les années 1880) et les membres du Groupe des Sept (à partir des années 1920) sont souvent considérés comme des pionniers qui ont établi le genre au Canada.

Homer Watson (1855-1936), un peintre de paysages du XIXe siècle, a documenté les paysages ruraux de l’Ontario. Il est considéré comme une figure centrale de l’art canadien dès les années 1880.

Le Groupe des Sept, bien que plus tardif (1920-1933), est une formation de peintres paysagistes qui ont contribué à définir et à populariser le paysage canadien dans l’art. D’autres artistes, tels que Tom Thomson (1877-1917), Marc-Aurèle de Foy Suzor-Côté (1869-1937) ou des femmes pionnières comme Helen McNicoll (1879-1915) et Emily Carr (1871-1945), ont également joué un rôle important dans le développement de la peinture de paysage canadien.

Si la peinture figurative a perdu du territoire au profit de l’art abstrait, elle est tout de même bien ancrée dans notre tradition artistique. Il y a encore des peintres (contemporains à notre époque) qui ont fait du paysage canadien leur sujet de prédilection. C’est en voyageant sur cet immense territoire qui est le Canada (deuxième plus grand pays du monde) qu’on s’aperçoit de la beauté et de la diversité des provinces et territoires qui le composent.

Le besoin de partager la beauté

Hors des sentiers battus, le peintre paysagiste trouve une émotion nouvelle chaque fois que son regard se pose sur un élément de la nature et/ou de la vie sauvage. L’émerveillement lié à la contemplation de la perfection mène au besoin de le partager avec ceux qui n’ont pas la chance d’être présents. Bien que la réalité surpasse la représentation qu’on pourrait faire d’un coucher ou d’un lever de soleil, l’artiste paysagiste souhaite retranscrire cette émotion pour la transmettre aux autres. Néanmoins, le peintre de paysages capte un moment d’un lieu d’une grande beauté. Il s’accapare un moment de vie qui ne reviendra plus, un moment qu’il immortalise pour cristalliser le souvenir de cette émotion vécue à un endroit et à moment précis de sa vie. Il contribue, par sa sensibilité et la maîtrise de son art, à émouvoir, à émerveiller, à étonner, à captiver, à subjuguer, à faire rêver. L’art a ce pouvoir.

Si en Europe, sur le vieux continent, les artistes en arts visuels et les artistes plasticiens sont plus enclins à suivre les courants d’art et les nouvelles tendances artistiques de l’heure, les artistes de ce côté de l’Océan Atlantique sont plus près de la tradition, plus près de l’esprit de continuité. Leurs préoccupations sont différentes parce que le marché de l’art est différent et les goûts des amateurs d’art et collectionneurs canadiens le sont tout autant. Les paysages magnifiques nous font encore vibrer parce qu’ils représentent une partie de notre histoire, de notre culture et ces paysages ont façonné, au fil des générations, notre identité canadienne. Le paysage sauvage est une valeur sûre. Il ne vieillira jamais. Pour nous, il est intemporel.

Devant un paysage grandiose, nous aurons toujours le même sentiment d’humilité face à l’immensité de son horizon ou face à la beauté de la délicate perfection de sa flore et/ou de sa faune sauvage. Nous aurons toujours envie de partager cet émerveillement avec les autres qui pensent que l’herbe est plus verte ailleurs.

Le paysage a été, est, et restera une discipline majeure dans l’art canadien.

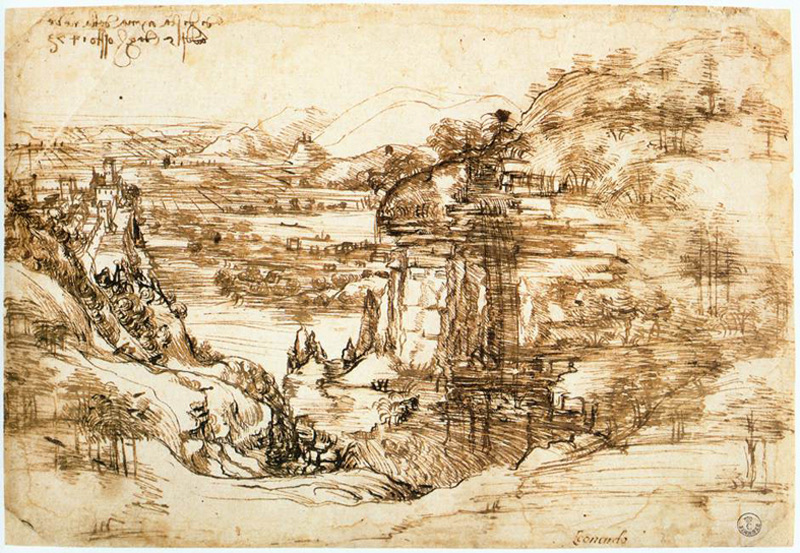

Leonard de Vinci – Landscape of the Arno Valley (1473)

Homer Watson – Down in the Laurentides (1882)

Tom Thomson – The Jack Pine (1916)

Emily Carr – Odds and Ends (1939)

Marc-Aurele de Foy Suzor-Cote – Paysage d’hiver – Collines d’Arthabaska (hiver après le retour de l’artiste en 1907)